2004年12月18日

曙橋は今日は暖か。土日は会社が休みなので、道が静かです。散歩をしてみるとアフリカ雑貨屋やラオス雑貨店など、ちょっとユニークなお店もあり、坂の多い街並みを歩くのも楽しいです。

今日は予約が重なって少しバタバタしてしまいました。お待たせした皆さま、ごめんなさい。

樋口一葉は「肩こり」に悩んでいた?

新しい五千円札の顔にもなった樋口一葉。実は、ひどい肩こりに悩まされていたと言われています。井上ひさしの戯曲には、その名も『頭痛肩こり樋口一葉』という作品もあるほどです。

ただ、当時は「肩がこった」とは言わず、「肩がはった」と表現していたそうです。明治時代には一般的な言い方でした。

「肩がこった」という表現が広まったのは、夏目漱石の小説『門』に登場してからだといわれています。

日本人と肩こりの関係

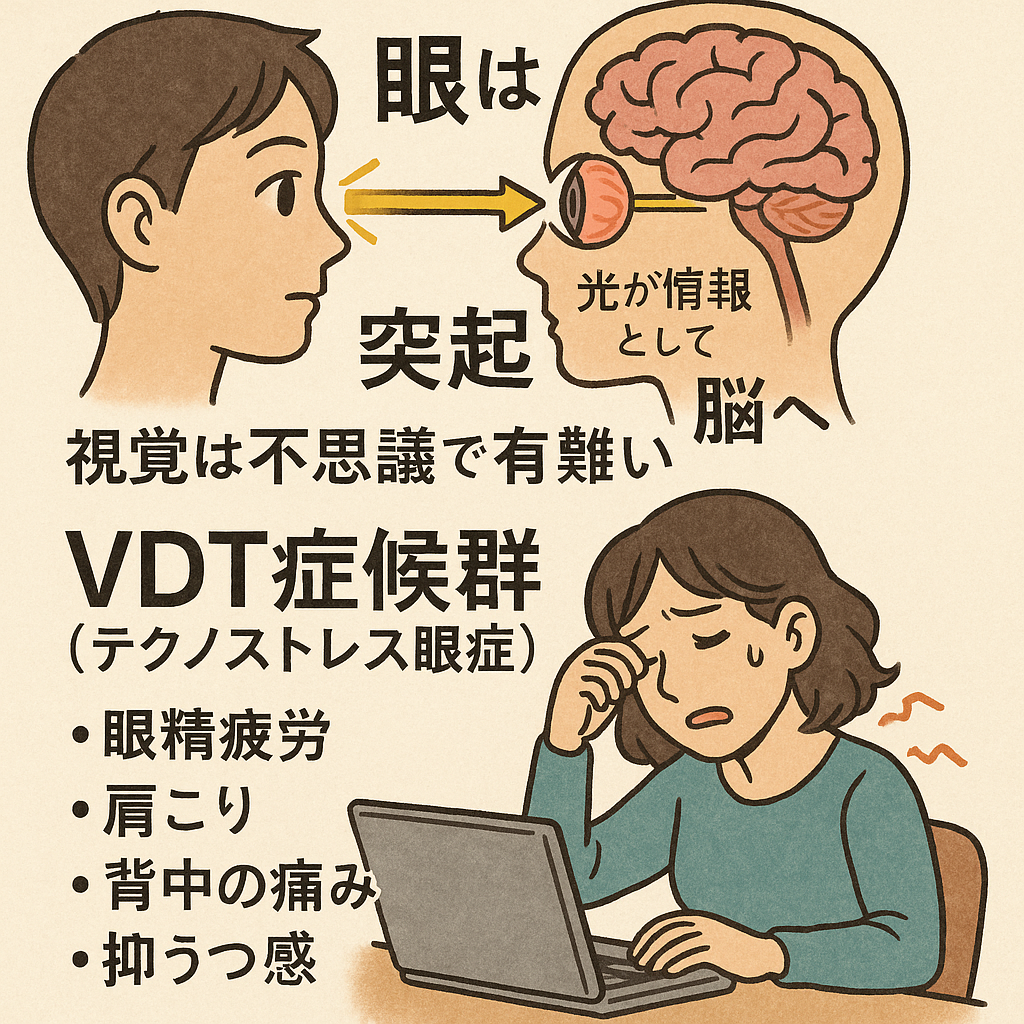

なぜ日本人には肩こりが多いのでしょうか?

特に日本の女性は「肩こりの代表」とも言われます。その理由のひとつに「なで肩」があります。そこに加えて、日常生活の動作、気候、人間関係なども影響しているのでしょう。

「肩で風を切る」「肩の荷が下りる」「肩を並べる」など、日本語には肩にまつわることわざや表現が数多くあります。これは日本人が肩を感情表現の象徴としてきたことを示しています。つまり、精神的・感情的なストレスが「肩こり」として身体に表れやすいのです。

子どもの肩こりにも注意

最近は大人だけでなく、子どもにも肩こりが見られます。頭痛や集中力の低下があるときは要注意。それは肩こりが原因かもしれません。特にゲーム機器が普及してからは、姿勢の悪さが子どもの肩こりを増やしています。

👉 頭痛や肩こりは単なる疲れではなく、ストレスや姿勢の乱れが背景にあることも少なくありません。早めのケアが大切です。

コメント